Investigadores de la UNNE analizaron veinte años de decretos y advierten que el modelo agroproductivo actual refuerza la fragilidad del territorio.

Durante casi veinte años, la provincia del Chaco vivió una situación que desafía toda lógica de planificación: más de la mitad del territorio rural fue declarado en emergencia agropecuaria de forma casi constante, dejando en evidencia la precariedad estructural del modelo productivo.

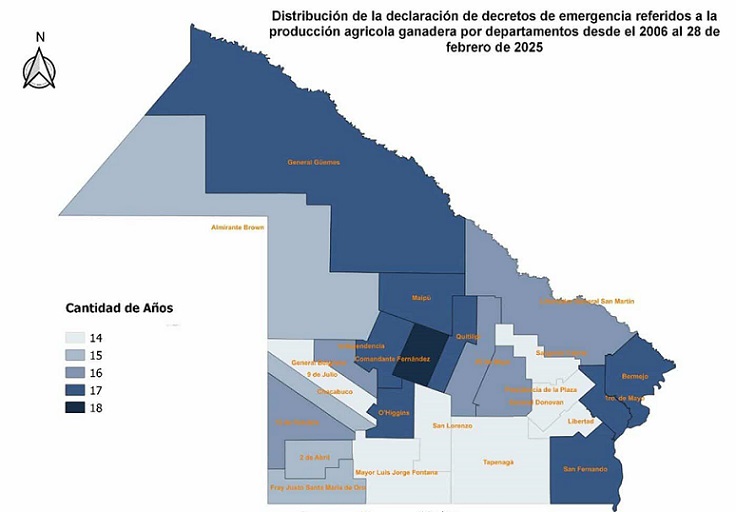

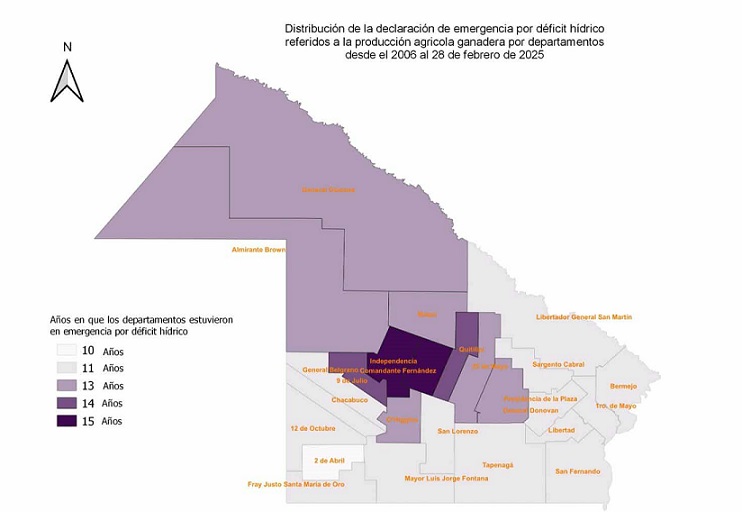

Un estudio del Centro de Geociencias Aplicadas (CGA) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) evaluó más de 80 decretos provinciales emitidos entre 2006 y 2025. Lejos de ser respuestas excepcionales, los investigadores observaron que estas normativas se convirtieron en herramientas sistemáticas frente a la reiteración de sequías, inundaciones, granizo y otros eventos extremos.

La investigación fue liderada por el profesor Héctor Daniel Benítez y el doctor Jorge Alfredo Alberto, quienes propusieron una lectura territorial y geopolítica de la emergencia agropecuaria. A través del análisis de datos espaciales, mostraron que las medidas de asistencia se concentraron en una zona muy específica: el núcleo sojero del centro-sudoeste chaqueño.

Departamentos como Comandante Fernández, Independencia y Maipú acumularon entre 17 y 18 años de emergencia sobre los 20 evaluados. “La emergencia dejó de ser un evento extraordinario para transformarse en parte del funcionamiento habitual del agro chaqueño”, señalan los investigadores.

Según el estudio, estas políticas reactivas perpetúan un tipo de intervención estatal parcial, focalizada y desvinculada de una planificación integral del territorio. “Es un parche crónico que sostiene un modelo vulnerable y altamente dependiente del clima”, resumen Benítez y Alberto.

Expansión sin resiliencia

Uno de los hallazgos clave del estudio fue el vínculo entre la emergencia agropecuaria y la expansión del cultivo de soja. Entre 2005 y 2025, la superficie cultivada se duplicó, pasando de menos de un millón de hectáreas a más de 1,8 millones, con la soja ocupando entre el 50% y 60% del área total.

La concentración de decretos de emergencia en la franja de transición climática —entre las isohietas de 900 y 700 mm anuales— revela que la vulnerabilidad no es casual: está íntimamente ligada al tipo de uso del suelo y a las decisiones productivas impulsadas por el modelo agroindustrial.

Mientras el este y el Chaco Húmedo sufren por excesos hídricos, el sudoeste padece las consecuencias del déficit hídrico, agravadas por la deforestación, la pérdida de cobertura vegetal y la degradación ambiental.

La emergencia, entonces, se volvió estructural. Funciona como una respuesta reactiva que no logra modificar las condiciones de base. “Los decretos son reflejo de un modelo que expande la frontera agrícola sin resolver su propia fragilidad”, afirman los investigadores.

Frente a este diagnóstico, el estudio plantea la necesidad de integrar herramientas como el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, planes de manejo hídrico y sistemas de monitoreo satelital. Todo esto, bajo un enfoque que reemplace la urgencia por la prevención y la planificación.

La propuesta es clara: repensar el rol del Estado más allá de la asistencia. Convertir la emergencia en un indicador útil para una estrategia mayor de ordenamiento y sustentabilidad. Porque, como concluyen los autores, “las emergencias son también una oportunidad para rediseñar el agro chaqueño desde la resiliencia, la equidad y la participación territorial”.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *.